2019.11.22

秋から冬にかけての季節の変わり目は、寒暖差から体調を崩しがちになるもの。

それは人に限ったことではなく建物にとっても同様で、冬の寒さが厳しくなると凍害(とうがい)によって屋根や壁が深刻なダメージを受けることがあります。

しかし水害や風害、雪害といった自然災害にくらべるとなじみが薄いことから、凍害と聞いても危機感を覚えるといった人は少ないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、凍害の仕組みから原因、進行した場合の危険度に至るまでをまとめました。

凍害の修繕は寒さが本番を迎える前に行うことが最大のポイントです。

是非参考にしてください!

凍害は冬の寒冷地でとくに多い現象で、「凍て割れ(いてわれ)」とも呼ばれています。

かんたんに説明すると、屋根や壁が含んだ水分が、急激な気温低下で凍ったり溶けたりを繰り返すことによって生じる損傷です。

凍害の恐ろしい部分は、大きく分けて2つあります。

とはいっても普段あまり聞きなれないものなので、イメージしにくいという人も多いはず。

ここではまず、凍害の発生する原因から起きやすい建物の箇所、地域に至るまでを見ていきましょう。

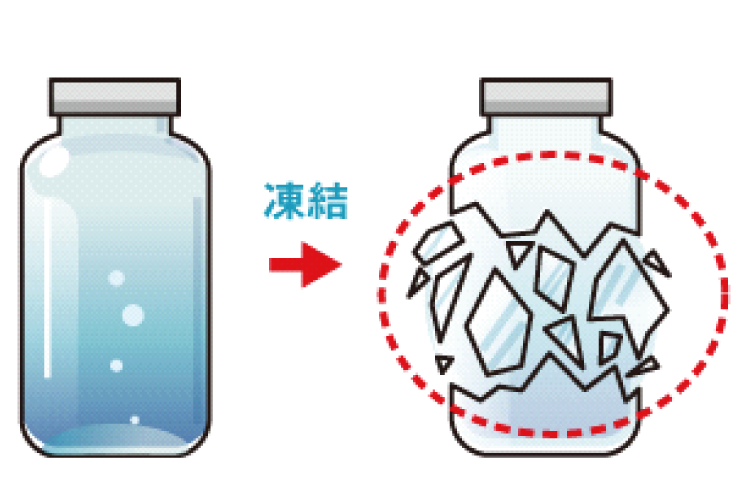

凍害が発生する仕組みは、ガラスの容器に水を入れ、蓋を占めた状態で凍らせた状況をイメージするとわかりやすいです。

容器の中の水が氷ると水の体積が増え膨らみます。

蓋を占めていなければ外に出ていきますが、蓋が閉まっている状態では逃げ場がなく、容器自体が割れてしまうのです。

出典:https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/feature/taitougai.html

この仕組みと凍害はとても似ており、屋根であれば瓦に含まれた水分が、壁であれば壁材に含まれた水分が凍ったり溶けたりを繰り返していくうちに内側から破壊され、気づいたときにはボロボロに劣化しているのです。

瓦も壁も水分を吸収しないように塗装でコーティングされていることがほとんどですが、100%吸水しないわけではありません。

また経年劣化によってコーティングが剥がれてしまうとそこから水分を吸収してしまいます。

ちなみに水が氷になり膨張する力はどれくらいかご存知ですか?

温度によって多少の差はありますが、気圧は約2,000気圧に相当し、1平方センチメートルあたりに約2トンの力が生じます!

氷には凄まじいパワーがあることがわかりますね。

凍害が発生する主な原因は、塗膜と呼ばれる塗装のコーティングが劣化や破損によるものです。

では、どのような場合に塗膜が劣化・破損してしまうのでしょうか。

以下でいくつかの例をもとに解説していきます。

台風や強風に煽られた物が建物にぶつかると、塗膜が傷ついたり薄くなったりする原因になります。

これによって防水性が落ちると、雨や雪などの水がしみ込み凍害が生じます。

建物の壁や屋根に使われる塗装の耐用年数はおよそ10年~20年程度。

太陽の紫外線や雨風にさらされ続ける外壁・屋根は、とくに塗装が劣化しやすい部分です。

劣化した箇所からの水のしみ込みが凍害の原因となります。

冬の夜に急激に気温が下がると、屋根や壁に含まれた水分が凍り、液体から固体になると膨張して塗膜の剥がれを大きくします。

塗膜の剥がれが大きくなるとさらにそこから水が染み、ひび割れや大きなクラック、倒壊へと進展します。

凍害が発生する原因は、建物の屋根材や壁に含まれた水分が、急激に冷やされて凍ったり溶けたりすることです。

したがって発生しやすい場所も、比較的湿気の多い台所やトイレ、浴室といった水廻りや、日当たりの悪い建物の北側になる場所。

このような場所は水分が溜まり凍害が発生しやすい場所となります。

以下で具体的に見ていきましょう。

出典:https://twitter.com/gamenshin/status/654583357087420416

屋根材として広く使用される瓦やスレートは、新品であってもある程度水分を含む材質です。

寒冷地法では水分含有率の低い瓦が使用されることがほとんどですが、経年劣化により塗装が薄くなってしまうと含まれる水分も多くなり凍害に発展する可能性が高まります。

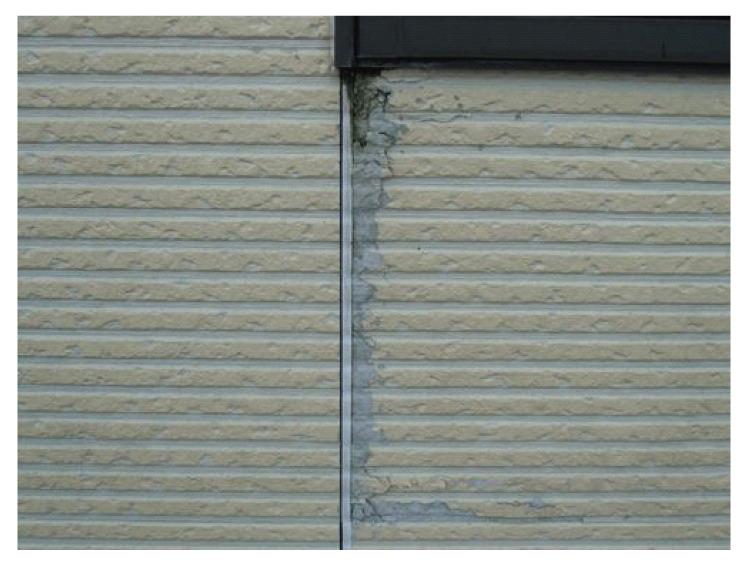

出典:http://www.dalion.jp/outerwall03

サイディングの継ぎ目(目地)を埋めるためのシーリング材は、切れやひび割れなど劣化しやすい部分です。

シーリング材が劣化すると目地に隙間が生じ、そこから水が浸入しサイディング壁が凍害になります。

お風呂やトイレ、キッチンといった水廻りは湿気が多くなりがちな場所です。

そのため壁内部に結露が発生しやすく、裏側から吸水すると外壁の剥離などの凍害につながります。

出典:http://www.dalion.jp/outerwall03

冬場に室内が暖房で暖かくなると結露が生じます。

長時間にわたって結露がアルミサッシから外壁に伝っていくと塗膜の劣化が早まり、そこから水が侵入して凍害に発展します。

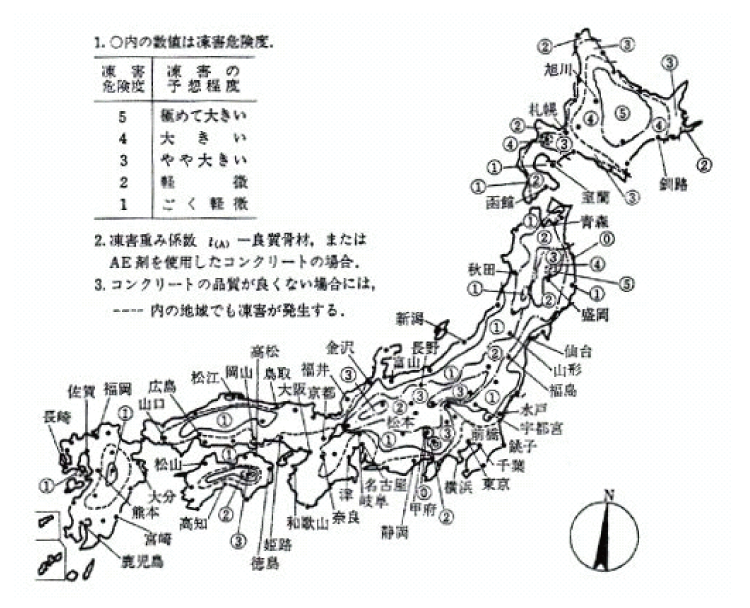

出典:http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/dogisyo/passfinder/pdf/concrete2115.pdf

上記の図は日本各地で凍害が発生した際の危険度を示したものです。

危険度が高い地域は、北海道や東北、北陸地方に集中しています。

しかし凍害が生じる場所を危険度の低い地域も含めて見ていくと、山間部を中心に全国的に広く分布していることがわかりますね。

凍害は寒い地域のみの問題だと思われがちですが、じつはそうではないのです。

出典:https://t-mec.co.jp/department/research/dep37/

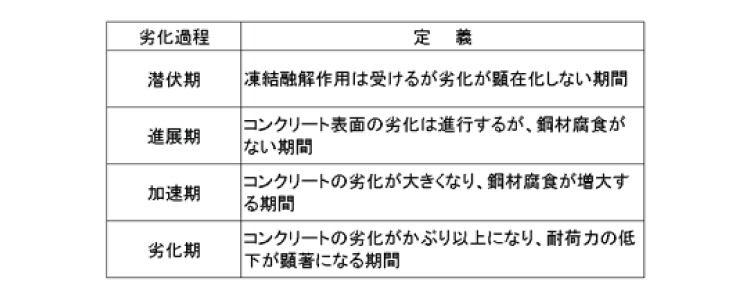

凍害が発生し放置していると、最終的に建物は崩壊してしまいます。

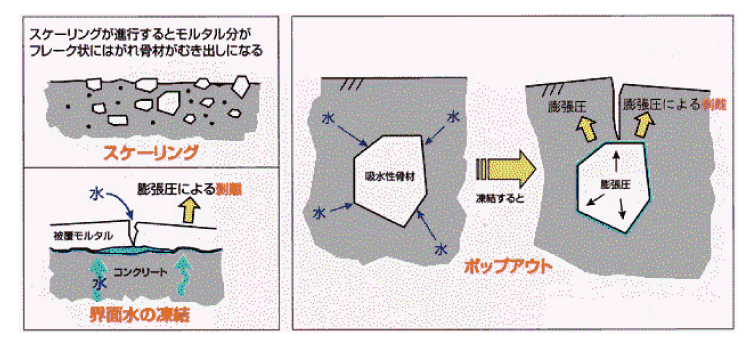

下記の表はコンクリートが凍害になると、どのような経路で進行が進んでいくかを表したものです。

凍害が発生し進行していく過程で、外壁に現れる症状は

の4段階に分かれます。

崩落が始まると非常に危険な状態となりますのでなるべく早めに修繕をすることが大切です。

それぞれの段階の特徴は下記となります。

出典:http://www.tokai.e-const.jp/seihintokutyo.html

初期段階の凍害による劣化症状です。壁の表面に円錐状の剥離が起こります。

表面に地図のようなひび割れが現れます。

壁の表面が空洞になりパリパリと剥がれ落ちていく症状です。

内側まで進行すると建材がボロボロになって崩れ始めます。非常に危険な状態です。

凍害が進行し内部まで劣化してしまうと、外壁が崩れるだけでなく建物内部に雨水が浸透し腐食が進む原因となります。

そうなると外壁だけでなく内部の壁や柱まで修繕が必要になり、修繕規模が大きくなってしまうことも。

被害の拡大を防ぐためにも、なるべく早めに業者へ相談するようにしましょう!

10年以上経つと、色が剥げていたり、サビが付いていたりで、見た目も悪いし綺麗にしたくなったら、現状雨漏りなど問題なくても瓦などに塗装をしてもらうことで...

戸建住宅は一生に一度の買い物と言われるように高価で、住んでいる人を守る大事なシェルターです。マンションや賃貸など選択肢がある中で戸建住宅は自分の土地...

近年、関東でも大雪がふり、屋根に積もった雪が滑り出すことでカーポートが壊れてしまったアクシデントが多発しました。残念な思いと共に自然災害であるがゆえに...

リフォーム業界は不透明で業者選びなどは特に様々な情報を集めて比較検討したいという思いは皆さま共通してあると思います。 ワンストップ復旧は保険申請サポートを専門にしている修理業者の集まりで、保険適応専門の屋根修理業者を始め、保険会社代理店、損害保険鑑定人、 など様々な方々からの意見を集約し、一人でも多くの人にご加入の火災保険で保険給付金を適正金額で受け取れるように、一連の流れの適切な情報を ワンストップで詳しく解説しております。 他にもリフォーム関連の住宅に関する補助金制度、リフォーム減税、エコ関連など実際に申請をすれば時間とお金の節約に役立つ情報などもご提供しておりますので是非ご覧下さい。

屋根の修理自然災害雨樋火災共済火災保険風災ひょう災雪災雨漏り免責カーポート鑑定人見積書申請方法ベランダテラス屋根板金見積書の作成 構造級別判定省令準耐火建物火災保険(建物)地震保険モルタル塗装 補償内容保険申請代行業者 経年劣化全労済自分でできる保険給付金請求方法三井住友海上 自己負担0円損保ジャパン日本興亜保険証書東京海上棟板金漆喰瓦のズレ悪徳業者の見極め方業者を選ぶ時の注意点リフォームかし保険日本損害保険協会3年間の有効期限保険申請対象箇所近所の工務店はダメ?罹災証明都民共済県民共済全国生協連JA共済建物更生共済(確認事項)建物全体名称建築基準法住宅リフォーム補助金リフォーム減税太陽光発電2019年問題エコキュートの補助金保険適応箇所自動車保険の等級制度屋根形状屋根葺き替え屋根カバー工法スレートガルバリウム鋼板TVアンテナ

©2018 TEDSpark All Rights Reserved.